摘 要 针对传统基坑监测手段的不足,结合信息化发展,设计了基于 BIM(Building Information Modeling)技术的基坑监测系统的流程架构。 以铁科院科研业务用房基坑工程监测为依托,建立基坑支 护结构及周边环境 BIM 模型,搭建了基坑监测信息化管理系统,实现了监测对象及监测结果的三维可 视化、基坑监测技术的信息化和管理手段的升级化,同时探讨了 BIM 技术在基坑监测方面的深化应用 方向。 研究成果可为类似基坑监测的实施提供借鉴。

关键词 基坑工程;BIM;基坑监测;信息化;管理系统

1 基坑工程监测

随着高层建筑、复杂地下工程、大跨度桥梁工程的 迅猛发展,基坑工程在向“ 更深、更难、更险、更大” 的 方向发展。 基坑的安全与稳定直接关系到基坑本身及 邻近建筑物、基坑周边道路和邻近地下管线的安全。 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)[1] 规定:开挖深度超过 5 m、或开挖深度未超过 5 m 但现 场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基 坑工程监测。

1. 1 监测基本要求 基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。 监测工作一般应从基坑工程施工前开 始,直至地下工程完成为止。 对有特殊要求的周边环 境监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能 结束[2] 。 监测过程中,针对关键部位做到重点观测, 形成有效、完整的监测流程,保证监测数据的及时性和 可靠性。 当出现超限、严重开裂等异常情况时,应加强 监测,提高监测频率。

1. 2 实施流程

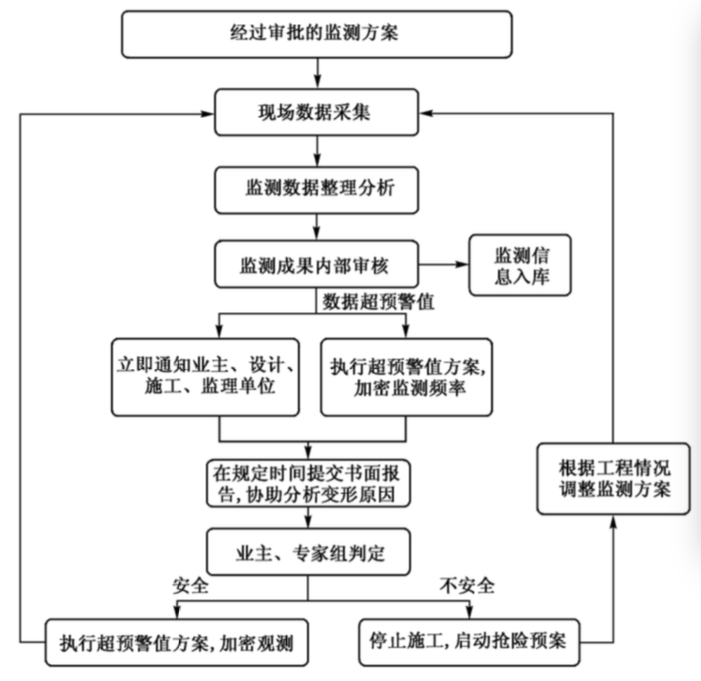

基坑监测的一般实施流程如图 1 所示。

图 1基坑监测的实施流程

传统的基坑监测[3] 在实施方面存在一些可以改进的地方:1现 场监测大多处于“ 测点埋设—数据监测—数据简单处 理—报表(报告)提交”的模式,面对复杂情况和大量 监测信息,未形成规范化的监控管理体系。 2数据处理及监测日报等多由人工完成,且源数据、报表、日志 等多以 word 或 excel 形式保存,不利于数据查询及变 化规律的总结分析,导致处理效率低、反馈不及时,影 响辅助决策。 3监测多以报表配合曲线、图形的方式 针对某个测点展示其变形趋势,不能方便地查阅整体 变形情况,难以综合其他测试信息预判发展趋势及指 导下一步施工。 4施工过程中一旦出现超出预警值的 情况,若不能直观掌控危险发生位置、周边环境及历史 监测数据变化情况,不利于应急方案的有效实施。

伴随移动互联网、物联网、云计算、BIM等信息技 术[4-5] 的快速发展,基坑监测可通过融合多种信息化元 素来实现流程的升级再造。 从业主和监测方应用需求出发,结合工程实际,构建以数据库为基础,打造集可 视化管理、基坑监测业务管理、状态评估分析为一体的 基坑监测信息管理系统,充分发挥基坑监测的工程效 用,确保基坑和周边环境的安全。

2 基于 BIM技术的基坑监测管理系统

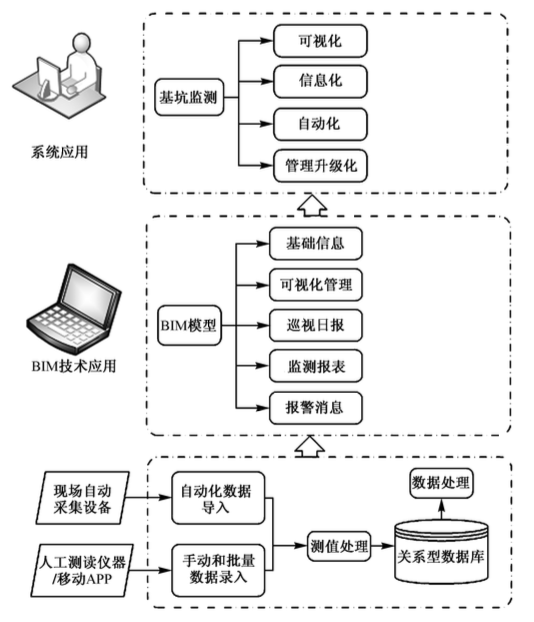

2. 1流程架构(见图 2)

图 2 基于 BIM 技术的基坑监测管理系统流程架构

系统通过物联网、移动互联等技术,将现场多种监 测仪器串联起来,通过自动采集、手动和批量录入的方 式实现监测数据信息入库。 对采集数据进行预处理, 保证监测数据的有效性,自动计算单次变化量、累计变 化量、变化速率等参数指标,并按照基坑监测的业务流 程实现基于 BIM 模型的数据展示、图形展示、报表输 出、报警的判定及消息推送,进而实现监测可视化、信 息化以及管理的升级化。

2. 2 工程概况 铁科院科研业务用房包括1#,2#,3#楼。 其中1#,2#楼地下室 3 层连成一体,基坑长 174.10 m,宽 57. 60 m,深约 14. 50 m,安全等级为I ~ II级。 3# 楼地 下 2 层,基坑长 45.30 m,宽 20.40 m,基坑深度 10. 70 m,安全等级为I ~ II级。 2 处基坑支护结构均 采用桩锚支护方案,基坑场地及周边布设多条地下管 线( 含电力、热力、通信、给排水管线) 。 周边有多幢办 公楼、精密检测实验室及市域繁忙道路。 环境复杂,基坑开挖的稳定性和安全性对周边环境影响大。

2. 3 系统研发

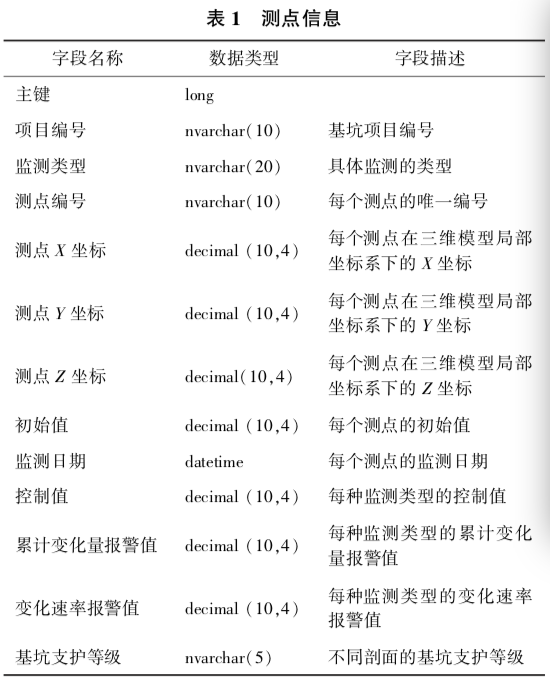

1)数据库设计。 按照不同的监测设备和监测类型进行分类,在数据库内创建不同的表。 其中测点信 息见表 1。 通过测点编号关联查询,进而实现监测数据的综合应用。

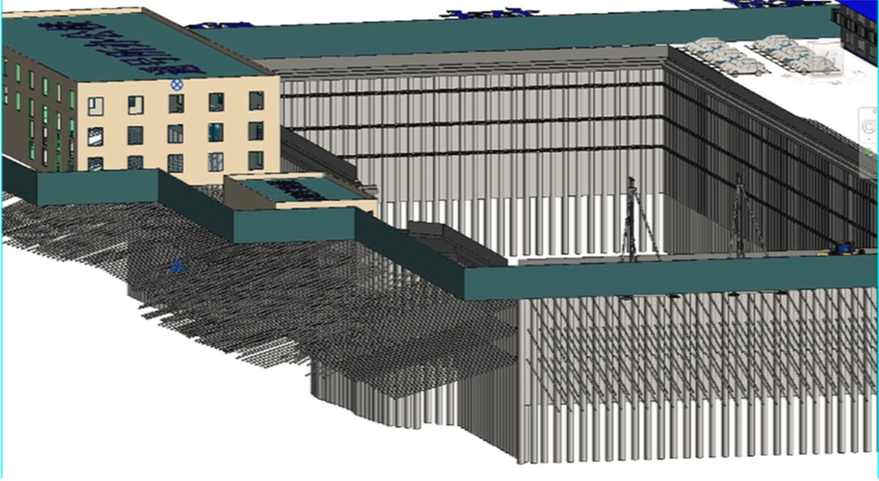

2)基坑模型。 BIM 模型为监测数据的信息载体。

按照设计图纸创建场地、基坑护坡桩、锚杆、钢腰梁、桩 间支护、冠梁、周边建筑、管线、道路的三维模型。 添加 相关属性信息,包括几何尺寸、材质信息、构件编号、标 高数据、设计图纸编号等内容,形成符合现场应用的基 坑信息模型。 院科研业务用房1#,2#基坑桩锚支护结 构 BIM 模型如图 3 所示。

3)测点模型。 基坑监测实施过程中,测点破坏、 遮挡、结构出现裂缝需增设测点等情况时有发生,导致 实际布设的测点无法与设计图纸完全相符。 为避免重 复修改测点模型,优化了测点 BIM 模型的生成方法: 在基坑模型三维坐标系下,确定测点坐标,在管理系统中基于坐标直接生成测点模型(单个/ 批量添加),并 以测点分类结构树的形式展现,实现监测数据的关联和快速查询。

4)功能设计。基坑监测管理系统拟整合信息化 技术,以可视化的BIM模型作为监测信息载体,实现 监测数据及巡检记录的及时上传。 通过数据分析,形 成各类变化曲线和展示图形,使监测成果“形象化”,方便各参与方随时掌握施工期间基坑支护结构及周边 建筑管线的内力及变形情况。 按规范要求输出监测报 表及监控报告,减少重复工作量,建立信息反馈机制, 形成有效的信息推送、报警处理流程,进而降低施工风险,提升基坑监测的信息化水平。

综上,基于BIM技术的基坑监测管理系统的设计 功能包含基础信息、可视化管理、基坑监测、档案资料 管理、系统管理和模块管理 6 大部分。 系统各功能采 用插件式架构设计,各功能子模块设计兼顾安全性和 易用性,保证系统功能的可扩展性和可维护性。

2. 4 系统应用

1)基础信息。 该模块包括项目简介、项目公告

(如图 4)、施工阶段、模型导入和图纸管理等内容。 结 合工程实施特点,将 1# ,2# 基坑及 3# 基坑划分为 2 个项 目单独管理,在系统内可实现不同项目切换。

图 4 基础信息管理

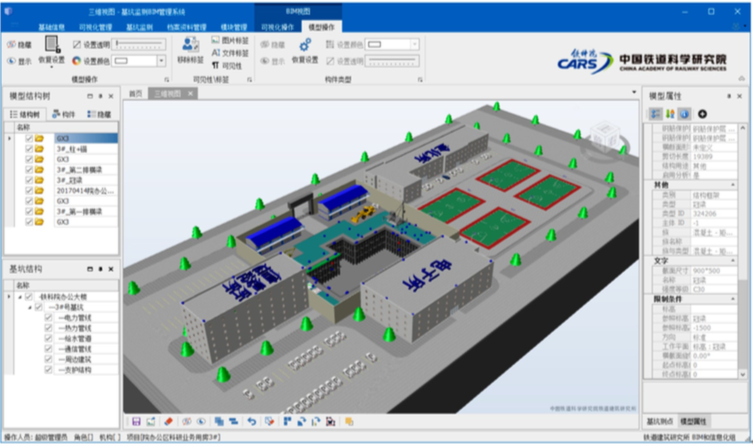

2)可视化管理。 对基坑支护结构模型(如图 5)、属性信息、设计图纸、测点模型及信息、监测数据进行

图 5 院科研业务用房 3# 基坑支护及周边环境

可视化的展示及查询。

3)基坑监测。 该模块为基于 BIM 技术基坑监测

管理系统的核心功能模块,主要包括测点管理、巡视记 录、监测数据、阶段性报告、报警管理等子模块。 主要 功能有添加测点( 单个 / 批量) 、日常巡视记录录入( 后 台/ 移动 APP)、监测数据查询(数据列表/ 时程曲线, 见图 6)、监测日报输出、报警管理(报警列表/ 微信消 息提醒,见图 7) 。

图 6监测数据的展示及分析

图 7巡视 APP 界面及基于微信的消息推送(测试)

3 BIM深化应用探讨

本系统的研发目前立足于基坑监测,着重于基坑 监测业务数据的采集、展示、分析及报表输出,随着应 用深入,可以开展以下方面的探索:

1)纳入多方协同管理,涉及设计方、施工方、监理 方等,此时系统将成为信息化综合管理平台。 以基坑 施工 4D 进度管理为例,基坑及支护结构的精细化建 模、结构模型的分类编码及 WBS 工项分解等内容需进 一步考虑。

2)基坑支护 BIM 模型与有限元软件有机结合,对 基坑支护结构的变形、受力、稳定性进行准实时分析, 直观对比实际监测与设计工况的差异,验证设计和施 工方案的合理性,为基坑优化设计提供依据。

3)目前基坑监测按照规范依据变化速率、累计变 化量进行指标报警。 该处理方法具有广泛适用性,但也存在一定的有效度,未必能真正反映复杂基坑的整 体状态。 因此,未来应考虑不同的分析预测方法及模 型,如回归分析、指数平滑法、灰色理论模型等,根据测 试结果采用多种方式综合预测变形规律,为准确决策 提供针对性的依据。

4)基坑监测结果不仅强调发展趋势,一定时间范 围内更强调时效性,如雨期或夜晚施工。 这就要求测 试设备具有采集数据快、全天候工作的能力。 因此,自 动采集设备将会是一个发展趋势,这将大大促进测试 的自动化、流程化。

4 结语

结合铁科院科研业务用房基坑监测的应用需求,设 计了基于 BIM 技术的基坑监测流程架构,研发了基于 BIM 技术的基坑监测管理系统,实现了以下价值点:

1)模型可视化。 基坑护坡桩、锚杆、钢腰梁、桩间 支护、冠梁等支护结构的三维可视化;周边建筑、管线、 道路等空间位置的可视化。

2)监测可视化。 测点位置、监测类型、报警状态 的直观化;监测结果、采集时间、累计变化量、变化速率 的形象化( 数据列表+时程曲线) 。

设计属性( 几何尺寸、材质、规格类型以及设计图纸) 的关联。

4)基坑监测信息化。 日常巡视、当日报表的信息 化录入及自动生成。

5)管理升级化。 无纸化办公,通过系统可随时查 看基坑的监测情况;基于微信的项目公告、报警消息的 及时推送,方便管理人员及时掌控监控动态。

基于 BIM 的基坑监测信息管理系统实现了监测 业务手段和管理模式的升级,未来不同参与方的协同 工作机制形成后,预计将会有更广阔的应用前景。

-

https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%93%A6%E6%88%BF%E5%BA%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%93%A6%E6%88%BF%E5%BA%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%AE%E5%85%B0%E5%BA%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%AE%E5%85%B0%E5%BA%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%87%8C%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%87%8C%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%81%AF%E5%A1%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%81%AF%E5%A1%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%90%A5%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%90%A5%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%91%BC%E4%BC%A6%E8%B4%9D%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%91%BC%E4%BC%A6%E8%B4%9D%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%89%8E%E5%85%B0%E5%B1%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%89%8E%E5%85%B0%E5%B1%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%84%82%E5%B0%94%E5%A4%9A%E6%96%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%84%82%E5%B0%94%E5%A4%9A%E6%96%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E5%85%B0%E5%AF%9F%E5%B8%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E5%85%B0%E5%AF%9F%E5%B8%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B7%B4%E5%BD%A6%E6%B7%96%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B7%B4%E5%BD%A6%E6%B7%96%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%8C%E8%BF%9E%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%8C%E8%BF%9E%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9C%8D%E6%9E%97%E9%83%AD%E5%8B%92%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9C%8D%E6%9E%97%E9%83%AD%E5%8B%92%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%85%E5%A4%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%85%E5%A4%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%B0%94%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%B0%94%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E5%85%B0%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E5%85%B0%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%94%A1%E6%9E%97%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%94%A1%E6%9E%97%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A0%B9%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A0%B9%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BB%A1%E6%B4%B2%E9%87%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BB%A1%E6%B4%B2%E9%87%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%A2%9D%E5%B0%94%E5%8F%A4%E7%BA%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%A2%9D%E5%B0%94%E5%8F%A4%E7%BA%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%89%99%E5%85%8B%E7%9F%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%89%99%E5%85%8B%E7%9F%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B0%E9%95%87%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B0%E9%95%87%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%80%9A%E8%BE%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%80%9A%E8%BE%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%81%E5%A4%8F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%81%E5%A4%8F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%93%B6%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%93%B6%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%9B%BA%E5%8E%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%9B%BA%E5%8E%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9F%B3%E5%98%B4%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9F%B3%E5%98%B4%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9D%92%E9%93%9C%E5%B3%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9D%92%E9%93%9C%E5%B3%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%AD%E5%8D%AB%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%AD%E5%8D%AB%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%B4%E5%BF%A0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%B4%E5%BF%A0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%81%B5%E6%AD%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%81%B5%E6%AD%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9D%92%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9D%92%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%BF%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%BF%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A0%BC%E5%B0%94%E6%9C%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A0%BC%E5%B0%94%E6%9C%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E4%BB%A4%E5%93%88%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E4%BB%A4%E5%93%88%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B1%B1%E4%B8%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B1%B1%E4%B8%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%8E%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%8E%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A8%81%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A8%81%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BD%8D%E5%9D%8A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BD%8D%E5%9D%8A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8F%8F%E6%B3%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8F%8F%E6%B3%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%8E%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%8E%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8E%B1%E8%8A%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8E%B1%E8%8A%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E8%90%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E8%90%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%83%9F%E5%8F%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%83%9F%E5%8F%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B7%84%E5%8D%9A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B7%84%E5%8D%9A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9E%A3%E5%BA%84%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9E%A3%E5%BA%84%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B3%B0%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B3%B0%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B2%82%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B2%82%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%97%A5%E7%85%A7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%97%A5%E7%85%A7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%81%8A%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%81%8A%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BB%A8%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BB%A8%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%90%E9%99%B5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%90%E9%99%B5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%96%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%96%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%AF%B8%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%AF%B8%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%82%B9%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%82%B9%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BB%95%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BB%95%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%82%A5%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%82%A5%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%96%B0%E6%B3%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%96%B0%E6%B3%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%83%B6%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%83%B6%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%83%B6%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%83%B6%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%B3%E5%A2%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%B3%E5%A2%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BE%99%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BE%99%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%B3%E5%BA%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%B3%E5%BA%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8E%B1%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8E%B1%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B1%B1%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B1%B1%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%B3%E6%B3%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%B3%E6%B3%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%95%BF%E6%B2%BB%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%95%BF%E6%B2%BB%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B1%BE%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B1%BE%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%8B%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%8B%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BF%90%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BF%90%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BF%BB%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BF%BB%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9C%94%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9C%94%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%95%E6%A2%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%95%E6%A2%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%A4%E4%BA%A4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%A4%E4%BA%A4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%AB%98%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B0%B8%E6%B5%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B0%B8%E6%B5%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AD%9D%E4%B9%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AD%9D%E4%B9%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BE%AF%E9%A9%AC%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BE%AF%E9%A9%AC%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9C%8D%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9C%8D%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BB%8B%E4%BC%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BB%8B%E4%BC%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B2%B3%E6%B4%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B2%B3%E6%B4%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%BE%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%BE%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8E%9F%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8E%9F%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BD%9E%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BD%9E%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%99%95%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%99%95%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%92%B8%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%92%B8%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A6%86%E6%9E%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A6%86%E6%9E%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9D%E9%B8%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9D%E9%B8%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%93%9C%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%93%9C%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B8%AD%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B8%AD%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%89%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%89%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E5%BA%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E5%BA%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%95%86%E6%B4%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%95%86%E6%B4%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BB%B6%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BB%B6%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9F%A9%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9F%A9%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%B4%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%B4%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%8E%E9%98%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%8E%E9%98%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%88%90%E9%83%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%88%90%E9%83%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%90%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%90%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B7%B4%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B7%B4%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%86%85%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%86%85%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E5%AE%BE%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E5%AE%BE%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E5%85%85%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E5%85%85%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%83%BD%E6%B1%9F%E5%A0%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%83%BD%E6%B1%9F%E5%A0%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%87%AA%E8%B4%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%87%AA%E8%B4%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B3%B8%E6%B4%B2%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B3%B8%E6%B4%B2%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E5%85%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E5%85%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BE%BE%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BE%BE%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%84%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%84%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%B5%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%B5%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9C%89%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9C%89%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%81%82%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%81%82%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9B%85%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9B%85%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%86%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%86%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E6%B1%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E6%B1%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%B5%E7%AB%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%B5%E7%AB%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%87%E6%BA%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%87%E6%BA%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%8E%E8%93%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%8E%E8%93%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E6%B2%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E6%B2%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%BF%E6%98%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%BF%E6%98%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BD%AD%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BD%AD%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%AE%80%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%AE%80%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B4%87%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B4%87%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BB%80%E9%82%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BB%80%E9%82%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B3%A8%E7%9C%89%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B3%A8%E7%9C%89%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%82%9B%E5%B4%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%82%9B%E5%B4%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%8C%E6%B5%81%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%8C%E6%B5%81%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%BF%E8%97%8F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%BF%E8%97%8F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%8B%89%E8%90%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%8B%89%E8%90%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%97%A5%E5%96%80%E5%88%99%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%97%A5%E5%96%80%E5%88%99%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%96%B0%E7%96%86%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%96%B0%E7%96%86%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9F%B3%E6%B2%B3%E5%AD%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9F%B3%E6%B2%B3%E5%AD%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%96%80%E4%BB%80%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%96%80%E4%BB%80%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%8B%92%E6%B3%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%8B%92%E6%B3%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%9C%E5%BA%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%9C%E5%BA%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BA%93%E5%B0%94%E5%8B%92%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BA%93%E5%B0%94%E5%8B%92%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%85%8B%E8%8B%8F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%85%8B%E8%8B%8F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E6%8B%89%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E6%8B%89%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%93%88%E5%AF%86%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%93%88%E5%AF%86%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%8B%E6%8B%89%E7%8E%9B%E4%BE%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%8B%E6%8B%89%E7%8E%9B%E4%BE%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%98%8C%E5%90%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%98%8C%E5%90%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A5%8E%E5%B1%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A5%8E%E5%B1%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%B1%B3%E6%B3%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%B1%B3%E6%B3%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%91%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%91%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%98%86%E6%98%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%98%86%E6%98%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%8E%89%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%8E%89%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E7%90%86%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E7%90%86%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9B%B2%E9%9D%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9B%B2%E9%9D%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%98%AD%E9%80%9A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%98%AD%E9%80%9A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BF%9D%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BF%9D%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%BD%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%BD%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B2%A7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B2%A7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A5%9A%E9%9B%84%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A5%9A%E9%9B%84%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BC%80%E8%BF%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BC%80%E8%BF%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%AA%E6%97%A7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%AA%E6%97%A7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%AF%E6%B4%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%AF%E6%B4%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%A3%E5%A8%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%A3%E5%A8%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%81%E6%B3%A2%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%81%E6%B3%A2%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%8D%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%8D%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%B0%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%B0%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%96%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%96%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%98%89%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%98%89%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%87%91%E5%8D%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%87%91%E5%8D%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%88%9F%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%88%9F%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A1%A2%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A1%A2%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%BD%E6%B0%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%BD%E6%B0%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BD%99%E5%A7%9A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BD%99%E5%A7%9A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%90%E6%B8%85%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%90%E6%B8%85%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B8%A9%E5%B2%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B8%A9%E5%B2%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%91%9E%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%91%9E%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%85%88%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%85%88%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%89%E4%B9%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%89%E4%B9%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%8A%E8%99%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%8A%E8%99%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%AF%B8%E6%9A%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%AF%B8%E6%9A%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A1%90%E4%B9%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A1%90%E4%B9%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%B0%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%B0%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BE%99%E6%B3%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BE%99%E6%B3%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BB%BA%E5%BE%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BB%BA%E5%BE%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AF%8C%E5%BE%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AF%8C%E5%BE%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AF%8C%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AF%8C%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%B3%E6%B9%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%B3%E6%B9%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B5%8A%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B5%8A%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A5%89%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A5%89%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 http://shenzhen.bolay.com.cn/ http://shenzhen1.bolay.com.cn/ http://shanghai.bolay.com.cn/ http://zhusu.bolay.com.cn/ http://beijing.bolay.com.cn/ http://canyin.bolay.com.cn/ http://shanghais.chem234.com/ http://shanghai1.chem234.com/ https://www.aizhan.com/cha/shanghais.chem234.com/ https://www.aizhan.com/cha/shanghai1.chem234.com/ https://www.aizhan.com/cha/zhusufei.diytrade.com/ https://shanghai8.diytrade.com/ https://zhusu11.diytrade.com/ https://jiudianzhusu.diytrade.com/ https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%93%A6%E6%88%BF%E5%BA%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%93%A6%E6%88%BF%E5%BA%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%AE%E5%85%B0%E5%BA%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%AE%E5%85%B0%E5%BA%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%87%8C%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%87%8C%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%81%AF%E5%A1%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%81%AF%E5%A1%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%90%A5%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%90%A5%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%91%BC%E4%BC%A6%E8%B4%9D%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%91%BC%E4%BC%A6%E8%B4%9D%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%89%8E%E5%85%B0%E5%B1%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%89%8E%E5%85%B0%E5%B1%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%84%82%E5%B0%94%E5%A4%9A%E6%96%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%84%82%E5%B0%94%E5%A4%9A%E6%96%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E5%85%B0%E5%AF%9F%E5%B8%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E5%85%B0%E5%AF%9F%E5%B8%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B7%B4%E5%BD%A6%E6%B7%96%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B7%B4%E5%BD%A6%E6%B7%96%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%8C%E8%BF%9E%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%8C%E8%BF%9E%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9C%8D%E6%9E%97%E9%83%AD%E5%8B%92%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9C%8D%E6%9E%97%E9%83%AD%E5%8B%92%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%85%E5%A4%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%85%E5%A4%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E6%B5%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%B0%94%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%B0%94%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E5%85%B0%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%8C%E5%85%B0%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%94%A1%E6%9E%97%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%94%A1%E6%9E%97%E6%B5%A9%E7%89%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A0%B9%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A0%B9%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BB%A1%E6%B4%B2%E9%87%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BB%A1%E6%B4%B2%E9%87%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%A2%9D%E5%B0%94%E5%8F%A4%E7%BA%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%A2%9D%E5%B0%94%E5%8F%A4%E7%BA%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%89%99%E5%85%8B%E7%9F%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%89%99%E5%85%8B%E7%9F%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B0%E9%95%87%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B0%E9%95%87%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%80%9A%E8%BE%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%80%9A%E8%BE%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?(0) 回复 (0)

-