摘要:在产业升级的大环境下,建筑信息模型BIM得到越来越多的应用。在2015年广西万达茂一期主题公园屋盖钢结构建造的背景下,进而利用Tekla软件对其在施工阶段的材料进场及施工进度控制进行研究。相较于传统施工管理方法,着重介绍BIM理念对施工阶段的革新,期望对深化设计人员及施工方有一定帮助,最终强化工厂制作与现场施工的交流。

BIM(Building Information Modeling)即建筑信息模型的简称,其通过一系列例如Revit、Tekla等软件平台建立项目从可行性分析到后期运营管理的全寿命分析过程。而钢结构从结构设计、深化设计、施工建造到后期运营管理都与BIM理念不谋而合。通过BIM技术可以极大地促进各个阶段的信息交流,体现一体化的设计思路。该文正是通过Tekla建立深化设计模型,赋予构件各自特有属性,进而为后期施工进度控制、材料清单建立及后期运营管理做好准备。

1 工程案例

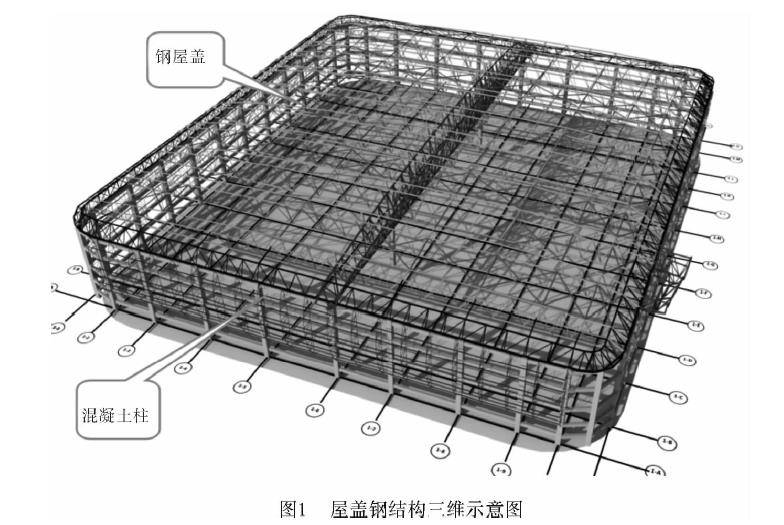

广西万达茂一期主题公园钢结构屋盖工程位于良堤路和滨堤路及两条规划路的合围地块,规划总用地面积为342001.8m²,建筑面积为862125.7m²,主要规划建筑物有酒店、高层住宅区、商业街、学校和幼儿园,机动停车位4920个。其中主题乐园屋盖长165.2m、宽148.5m,投影面积约2.5万m²。场馆三维视图如图1所示。

整个项目特点主要是工程量大、节点复杂及工期短。该工程从2015年8月份开始深化设计,历时160余天完成施工目标。项目总重量大约为2000t,构件数量近8000根,相贯节点处最多有8个,给加工制作、运输及吊装带来非常大的难度。特别是在工期较紧的情况下,对于数目繁多的构件进场顺序的安排也带来了挑战。如果没有精细合理的施工管理,特别容易出现“梁到柱未到,主梁没来次梁先来”的现象,造成施工混乱,成本增加以致未能按时完成工程目标。在传统施工管理中,对于数目庞大的设计图纸及繁杂的构件信息时,仅仅依靠纯手工整理特别容易出现数据的丢失与重复,影响施工进度。

1.1BIM平台下的资源配置

传统资源管理中,项目人员往往通过从数量众多的二维图纸中人为划分各部分资源调配,再通过Project等软件进行输入整理,这种方式不仅容易出现人为的数据丢失及错误,而且在后期出现改动时就会比较麻烦,手动改动量较大,增长工期。

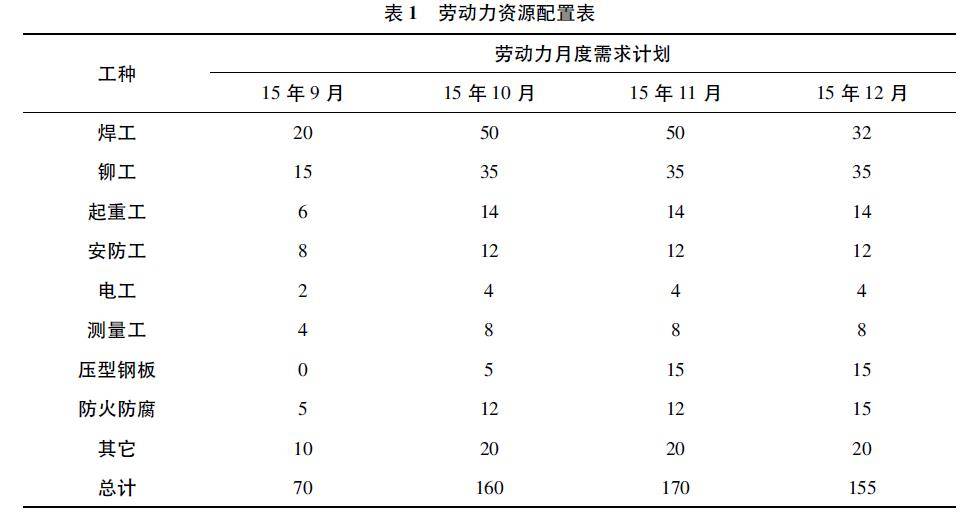

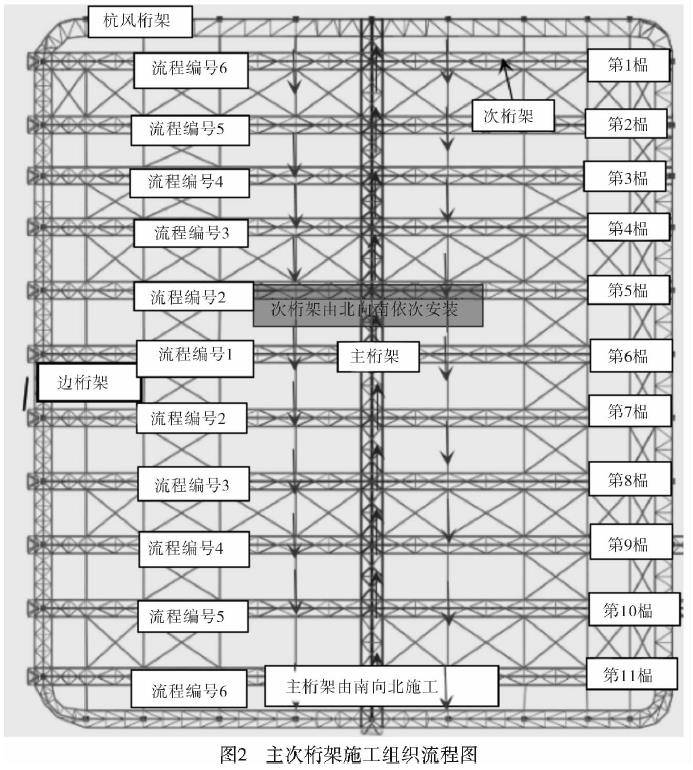

而对于基于BIM平台的项目管理中,只需要从信息模型中就可以自动生成例如材料清单、人员配置及施工机械布置等信息。在具体操作中,只需要对与所需构件属性调为显性,再在其属性中添加时间节点,那么就很容易得到带有时间先后顺序的材料进场顺序列表。然后通过对结构整体中主次梁区域、层数区域及结构重要性等划分进场顺序及资源配置。如图2及表1所示。

在BIM平台的资源配置下,可以有效地对具有时间属性的构件进行调配,同时也有利于工厂预制与现场施工的沟通。由于提前建好了项目信息模型,对于在施工前期进行深化设计及工厂提前预制构件留下了充足时间,保证了构件等资源的及时供应。

1.24D模式下的施工进度控制

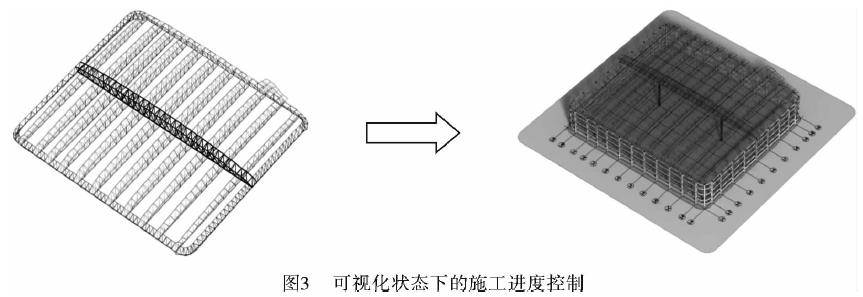

做好资源分配的列表后,高效地进行施工进度控制则显得尤为重要。在传统施工管理中,往往通过人为地对材料进行已进场、已安装等形式划分,特别是在大型项目建设中,数据数量庞大,资源种类繁多,容易出现数据丢失及管理混乱现象。在上节中我们也已经提到,通过Tekla软件信息模型的建立,对于不同构件等资源定义了其时间属性,那么对于后期的进度控制也按时间顺序进行了整理,提高了管理效率。其通过对已进场、已安装的构件进行时间划分,通过采用不同颜色或显隐性形式表达,最后达到在可视化状态下了解工程进度的目的,极大地方便了项目管理人员对施工进度控制。如图3所示。

在三维可视化平台中,通过对构件添加时间属性,构成了项目的4D信息模型。其拥有相比传统2D施工管理模式更多的优势,例如其可以优化施工顺序、可视化分析施工进度、合理安排材料、机械等资源配置及评价施工质量等好处,无疑最终提高了施工管理效率,降低了成本。

2 基于BIM平台的施工管理展望

作为BIM全寿命分析理念的一个重要环节,其通过赋予施工管理以时间属性,最终形成4D模式下的现代化管理新应用。其正是通过将施工进度控制与施工资源、安全、场地分配等有效集成在一起,最终形成人力、材料、机械设备等资源的动态化管理方式。

最新版的BIM应用平台,也提出了“互联网+”的概念。其可以将模型导出的信息传输到互联网上,经过“云端”的形式方便项目参与方进行操作。这种模式下,打破了地域及时间限制,各参与方都可以随时随地进行业务管理、实时控制、决策支持等工作,方便进行协同化建设。项目人员可以在“云平台”上进行例如合同、质量、方案改动等方面的业务管理工作,也可以提供实时项目数据、项目分析、事件处理跟踪、数据查询等功能,并自动生成文档方便人员进行研究分析。而对于决策支持方面的体现则可以通过形成进度控制,性能检测及成本预算等形式,方便项目管理人员合理调整资源配置,以期按时及高质量地完成项目目标。

3 结语

通过项目施工阶段的介绍,对在BIM平台下的施工进度控制及资源管理有了一定了解。对于在企业产业升级的大背景下,BIM的全寿命周期理念可以作为新的利益增长点,有效地加强各个环节的协同工作.当然,Tekla平台对于钢结构应用也有很多不足之处。例如针对钢结构构件的焊缝长度统计、表面涂层面积计算及构件繁多时较容易出现跳号等问题仍然需要改进。另一方面则是在不同软件间进行信息互用方面有一些困难,其不能导入结构设计软件(SAP2000、Midas等)直接形成构件实体,需要重新完善构建模型,间接增加了结构设计人员工作,容易产生信息传输的遗失与错误。还有就是在工厂预制阶段中的信息输入难题,由于不能直接与数控机床进行信息互用,然后直接按信息模型信息生产构建尺寸,无形中增加了人为信息输入错误的几率,增加了制造成本。

虽然BIM技术在国外已经得到普遍应用,特别是从可行性分析阶段、结构设计、深化设计、施工阶段到后期运营维护阶段就已经建立数据信息模型,很好地完成其全寿命分析的理念,加强了各参与方的协同合作,减少了中间环节的成本损失。但在国内,BIM技术应用仍然困难重重。人们对于BIM的理解还不多以及BIM对于软件硬件的高额投入都阻碍了BIM的发展。而且现阶段的BIM研究还偏重于设计阶段,对于钢结构施工中的从构件制造、运输及安装的研究还需要进一步深入。

-

https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%B8%A1%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%B9%A4%E5%B2%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%B9%A4%E5%B2%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%A5%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%A5%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BB%91%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BB%91%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AF%8C%E9%94%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AF%8C%E9%94%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%99%8E%E6%9E%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%99%8E%E6%9E%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AF%86%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AF%86%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%8C%E9%B8%AD%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%8C%E9%B8%AD%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E6%9E%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E6%9E%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%93%81%E5%8A%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%93%81%E5%8A%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%97%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%97%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%94%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E6%B1%A0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%94%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E6%B1%A0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%BF%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B0%9A%E5%BF%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B0%9A%E5%BF%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%94%E5%B8%B8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%94%E5%B8%B8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E8%BE%BE%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E8%BE%BE%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%83%E5%8F%B0%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%83%E5%8F%B0%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%A5%E8%8A%AC%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%BB%A5%E8%8A%AC%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%8C%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%8C%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E4%BC%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E4%BC%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%81%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%81%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%AE%B7%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%AE%B7%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%A9%86%E6%A3%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%A9%86%E6%A3%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%8C%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%8C%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%82%87%E4%B8%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%82%87%E4%B8%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%96%E5%8C%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%96%E5%8C%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%AD%A6%E6%B1%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%AD%A6%E6%B1%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8D%86%E9%97%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8D%86%E9%97%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%92%B8%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%92%B8%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%84%E6%A8%8A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A5%84%E6%A8%8A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8D%86%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8D%86%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BB%84%E7%9F%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BB%84%E7%9F%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E6%98%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E6%98%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9A%8F%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9A%8F%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%84%82%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%84%82%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AD%9D%E6%84%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AD%9D%E6%84%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BB%84%E5%86%88%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BB%84%E5%86%88%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%81%E5%A0%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%81%E5%A0%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9E%A3%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9E%A3%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%80%81%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%80%81%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%81%A9%E6%96%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%81%A9%E6%96%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BB%99%E6%A1%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BB%99%E6%A1%83%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A9%E9%97%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A9%E9%97%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%92%9F%E7%A5%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%92%9F%E7%A5%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BD%9C%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BD%9C%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BA%BB%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BA%BB%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B4%AA%E6%B9%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B4%AA%E6%B9%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%89%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%89%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%A4%E5%A3%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%A4%E5%A3%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9D%BE%E6%BB%8B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9D%BE%E6%BB%8B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%AD%A6%E7%A9%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%AD%A6%E7%A9%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E6%B0%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E6%B0%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9F%B3%E9%A6%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9F%B3%E9%A6%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E5%86%B6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E5%86%B6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9E%9D%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9E%9D%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BA%94%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BA%94%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BD%93%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BD%93%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E9%99%86%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E9%99%86%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E9%83%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E9%83%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%88%A9%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%88%A9%E5%B7%9D%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%96%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%96%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%83%B4%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%83%B4%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9B%8A%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9B%8A%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A8%84%E5%BA%95%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A8%84%E5%BA%95%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A0%AA%E6%B4%B2%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A0%AA%E6%B4%B2%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A1%A1%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%A1%A1%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%98%E6%BD%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%98%E6%BD%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B2%B3%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B2%B3%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B8%B8%E5%BE%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B8%B8%E5%BE%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%82%B5%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%82%B5%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B0%B8%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B0%B8%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E7%95%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E7%95%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%80%80%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%80%80%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%8F%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%8F%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%86%B4%E9%99%B5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%86%B4%E9%99%B5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%98%E4%B9%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%98%E4%B9%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%80%92%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%80%92%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B2%85%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B2%85%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B6%9F%E6%BA%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B6%9F%E6%BA%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B8%B8%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B8%B8%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%89%E9%A6%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%89%E9%A6%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%86%B7%E6%B0%B4%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%86%B7%E6%B0%B4%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B9%98%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B9%98%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%A8%E7%BD%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%A8%E7%BD%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%AD%A6%E5%86%88%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%AD%A6%E5%86%88%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9F%B6%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9F%B6%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E5%8C%96%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%89%E5%8C%96%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%98%E8%A5%BF%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B9%98%E8%A5%BF%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%95%BF%E6%98%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%95%BF%E6%98%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%80%9A%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%80%9A%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%99%BD%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%99%BD%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%9B%9B%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%9B%9B%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BE%BD%E6%BA%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BE%BD%E6%BA%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%99%BD%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%99%BD%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9B%86%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9B%86%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A2%85%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A2%85%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%8C%E8%BE%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%8C%E8%BE%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BB%B6%E5%90%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BB%B6%E5%90%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%9D%E5%8F%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%9D%E5%8F%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A1%A6%E7%94%B8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A1%A6%E7%94%B8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A6%86%E6%A0%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A6%86%E6%A0%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%9B%9F%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%9B%9F%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%A3%90%E7%9F%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%A3%90%E7%9F%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E6%83%A0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E6%83%A0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B4%AE%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B4%AE%E5%8D%97%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BE%99%E4%BA%95%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%BE%99%E4%BA%95%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%8F%B2%E6%98%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%8F%B2%E6%98%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%AC%E4%B8%BB%E5%B2%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%AC%E4%B8%BB%E5%B2%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%9B%BE%E4%BB%AC%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%9B%BE%E4%BB%AC%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%88%92%E5%85%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%88%92%E5%85%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%92%8C%E9%BE%99%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%92%8C%E9%BE%99%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B4%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%95%A6%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%95%A6%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%97%A0%E9%94%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%97%A0%E9%94%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B8%B8%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B8%B8%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%89%AC%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%89%AC%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%90%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%90%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9B%90%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9B%90%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B7%AE%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B7%AE%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%BF%E8%BF%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%BF%E8%BF%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%95%87%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%95%87%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B3%B0%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B3%B0%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%B4%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%B4%E5%8C%96%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E5%8F%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E5%8F%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B8%B8%E7%86%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B8%B8%E7%86%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E9%98%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E9%98%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E6%B8%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E6%B8%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%80%9A%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%80%9A%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%82%B3%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%82%B3%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E9%97%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E9%97%A8%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E4%B8%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E4%B8%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BA%A7%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%BA%A7%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B3%B0%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B3%B0%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%98%86%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%98%86%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%AF%E4%B8%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%AF%E4%B8%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E9%83%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E9%83%BD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B9%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B9%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%B4%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%B4%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9D%96%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9D%96%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%89%AC%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%89%AC%E4%B8%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%96%B0%E6%B2%82%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%96%B0%E6%B2%82%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BB%AA%E5%BE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BB%AA%E5%BE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%AA%E4%BB%93%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%AA%E4%BB%93%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A7%9C%E5%A0%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A7%9C%E5%A0%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%AB%98%E9%82%AE%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%AB%98%E9%82%AE%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%87%91%E5%9D%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%87%91%E5%9D%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%A5%E5%AE%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8F%A5%E5%AE%B9%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%81%8C%E5%8D%97%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%81%8C%E5%8D%97%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%8A%E9%A5%B6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%8A%E9%A5%B6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E6%98%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%AE%9C%E6%98%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%AF%E5%BE%B7%E9%95%87%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%99%AF%E5%BE%B7%E9%95%87%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%B2%E4%BD%99%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%B2%E4%BD%99%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%9D%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%9D%E6%B1%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%90%8D%E4%B9%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%90%8D%E4%B9%A1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%8A%9A%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%8A%9A%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%B9%B0%E6%BD%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%B9%B0%E6%BD%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%89%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%90%89%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B0%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B0%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A8%9F%E6%A0%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%A8%9F%E6%A0%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BE%B7%E5%85%B4%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%91%9E%E9%87%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%91%9E%E9%87%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%95%E5%86%88%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BA%95%E5%86%88%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%AB%98%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%AB%98%E5%AE%89%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B9%90%E5%B9%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E5%BA%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8D%97%E5%BA%B7%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B4%B5%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B4%B5%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%91%9E%E6%98%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%91%9E%E6%98%8C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E4%B9%A1%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E4%B9%A1%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E4%B8%B0%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%B9%BF%E4%B8%B0%E5%8E%BF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%8C%BA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%8C%BA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%89%E6%B8%85%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%89%E6%B8%85%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BE%BD%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BE%BD%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%91%AB%E8%8A%A6%E5%B2%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%91%AB%E8%8A%A6%E5%B2%9B%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9B%98%E9%94%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9B%98%E9%94%A6%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9E%8D%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%9E%8D%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%93%81%E5%B2%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%93%81%E5%B2%AD%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9C%AC%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9C%AC%E6%BA%AA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B9%E4%B8%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%B9%E4%B8%9C%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%8A%9A%E9%A1%BA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%8A%9A%E9%A1%BA%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%94%A6%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%94%A6%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BE%BD%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%BE%BD%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%9C%E6%96%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E9%98%9C%E6%96%B0%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B0%83%E5%85%B5%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E8%B0%83%E5%85%B5%E5%B1%B1%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9C%9D%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%9C%9D%E9%98%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%B5%B7%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%97%E7%A5%A818814491387%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%97%E7%A5%A818814491387%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9B%96%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E7%9B%96%E5%B7%9E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%87%A4%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%87%A4%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BA%84%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BA%84%E6%B2%B3%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%87%8C%E6%BA%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%87%8C%E6%BA%90%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BC%80%E5%8E%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%BC%80%E5%8E%9F%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%B4%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%85%B4%E5%9F%8E%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%96%B0%E6%B0%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E6%96%B0%E6%B0%91%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E7%9F%B3%E6%A1%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%A4%A7%E7%9F%B3%E6%A1%A5%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E6%B8%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E4%B8%9C%E6%B8%AF%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%97%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E6%89%8B%E6%92%95%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387 https://aim.baidu.com/product/search?word=%E5%8C%97%E5%AE%81%E5%BC%80%E9%A4%90%E9%A5%AE%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E5%8F%91%E7%A5%A818814491387(0) 回复 (0)

-